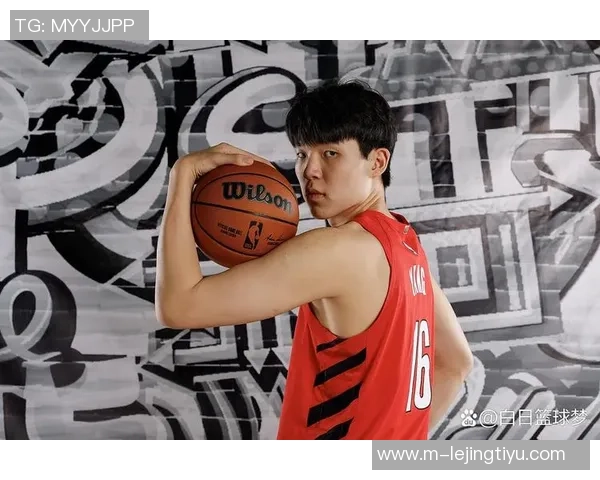

在本赛季,谢泼德的表现令人瞩目,他不仅全面提升了场均数据,其三分命中率更是高达45.2%。这一数据不仅展现了他在进攻端的威胁,同时也反映出他在技术和心理素质上的显著成长。本文将从四个方面对谢泼德的成长进行深入分析,包括技术提升、比赛意识、身体素质和团队贡献。通过这些方面的阐述,我们可以更全面地认识到他的潜力以及未来的发展方向。

1、技术提升

谢泼德本赛季在投篮技术上取得了显著进步,尤其是在三分球的投射上。他在场上的投篮选择愈发成熟,能够更好地判断何时出手,何时传球。这种判断力的提升,使得他的三分命中率大幅提高,而高达45.2%的命中率也让他成为球队外线的重要火力点。

此外,谢泼德还在个人训练中注重细节,通过视频分析来改进自己的投篮姿势与动作。这种自我反省与调整,不仅增强了他的自信心,也使得他能够对抗不同防守者时保持稳定性。这样的技术积累为他今后的职业生涯奠定了坚实基础。

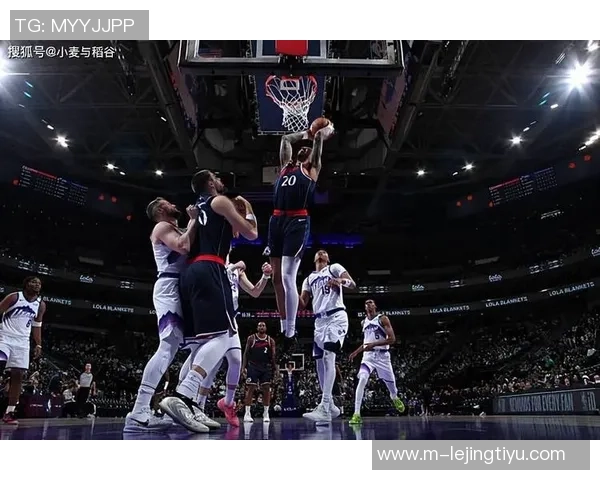

值得一提的是,他与队友之间的默契配合也是其技术提升的重要组成部分。在比赛中,谢泼德善于利用掩护和跑位创造良好的出手机会,这显示出他不仅是一个优秀的射手,更是一个具备战术意识的球员。

2、比赛意识

除了技术层面的提升,谢泼德在比赛中的意识也有了长足进步。他能迅速阅读场上局势,并根据防守方的布置做出相应调整。例如,当对方采取包夹策略时,他能够冷静处理,将球传给空位队友,从而有效避免失误。

这种良好的比赛意识源于他对篮球运动深厚理解,以及不断积累的实战经验。在关键时刻,他能够把握机会,通过精准的出手帮助球队拉开比分。此外,他的决策能力也体现在快攻阶段,不论是选择自己突破还是寻找搭档,都能做到游刃有余。

总之,在比赛中展现出的智慧与冷静,使得谢泼德不仅仅是一名依赖身体条件或单一技能的球员,而是一位全能型选手,这对于他的职业生涯发展至关重要。

3、身体素质

身体素质方面,谢泼德也进行了系统性的训练,以适应NBA激烈竞争环境。他通过力量训练和耐力练习,提高了自己的爆发力及持久性,这使得他在场上更加灵活且具备冲击力。随着赛季深入,他逐渐适应了高强度比赛带来的体能挑战。

此外,在防守端,良好的身体素质使得他能够有效地抵挡对方攻击并参与抢断,为球队提供更多转乐竞体育app化进攻机会。这种双向能力不仅增加了他的价值,也让教练组给予更多信任,让其承担起更多责任。

经过一段时间后,谢泼德逐渐找到了最佳状态,这样的不懈努力体现出了职业运动员应有的态度,也为其他年轻球员树立了榜样。

4、团队贡献

作为一名年轻球员,谢泼德在团队中的角色愈发重要。他不再仅仅是一个依赖个人能力得分的人,而是在团队运作中扮演着多重角色。在进攻端,他通过出色外线投射为球队打开空间;而在防守端,则积极参与拼抢,为其他队友提供支持。

另外,他积极沟通,与队友建立起良好的合作关系。他愿意分享经验和技巧,用自己的成长激励身边的人。这种团队精神不仅促进了个人发展,还增强了整体凝聚力,使球队战斗力倍增。因此,可以说他的存在极大丰富了球队战术选择,让教练组拥有更多灵活变动空间。

综上所述,正因为有着这样的团队贡献与合作精神,使得谢泼德成为不可或缺的一环,为球队争取胜利发挥着关键作用。

总结:

综观整个赛季,谢泼德以其全面提升的数据和卓越表现证明了自身巨大的成长潜力。从技术层面的升级到比赛意识,再到身体素质及团队贡献,各方面都展示出了他的努力与才华。这些因素共同造就了一名优秀篮球运动员,并将引领他走向更加辉煌的未来。

未来,我们期待看到这位年轻小将继续发光发热,在篮球事业上书写新的篇章。无论是在个人发展还是团队成功方面,相信凭借其扎实基础与持续努力,一定会迎来更加辉煌灿烂的一天!